咱重庆人爱吃酸菜,早上的小面要浇两勺酸萝卜丁提味,中午的酸菜鱼得用泡了仨月的老坛酸菜增香,连火锅蘸料里都得混点酸豇豆——酸菜是咱餐桌上的“魂”,可这两天刷到的一段视频,差点把我手里的面碗摔了。

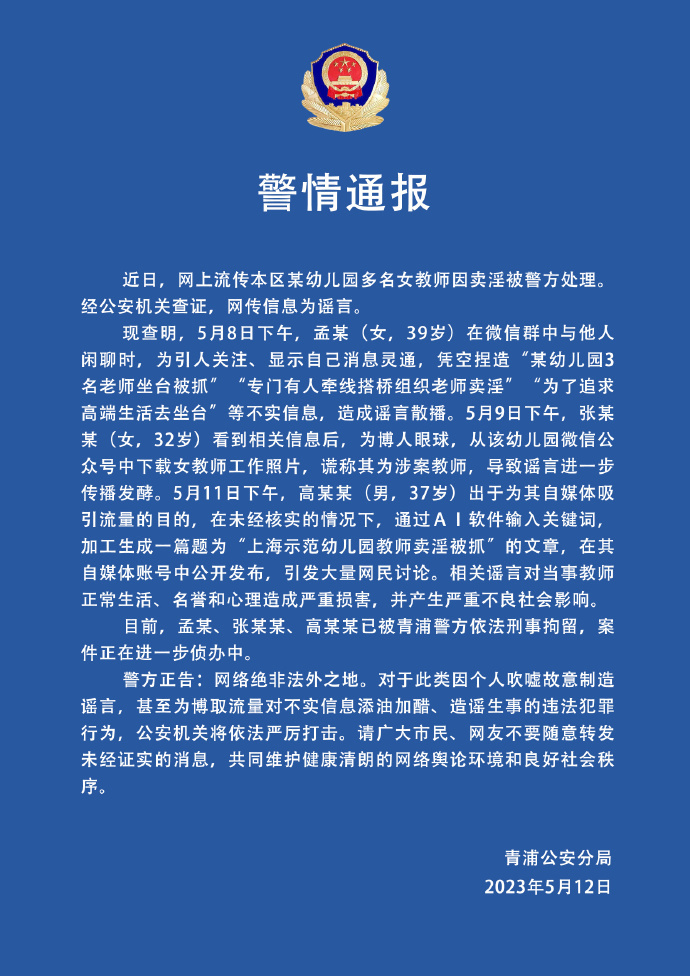

10月底,社交平台上一段30秒的视频炸了锅:辽宁兴城一家酸菜厂的车间里,一名男子踩着酸菜池里的原料,手里攥着钢叉铲货,嘴里叼着烟,时不时往池子里吐痰——画面里的酸菜泡在浑浊的液体里,和他脚下的泥点子混在一起,看得人直犯恶心。

好在兴城市市场监管局很快通报:这批酸菜已经全部扣押,没流入市场,涉事企业正在调查。可“未流入市场”这几个字,没让我松口气,反而更堵得慌——三年前的“3·15”晚会刚曝光过湖南的“土坑酸菜”:工人光脚踩酸菜、烟蒂直接扔池里、用工业盐腌制,当时全国哗然,行业里还出台了《老坛酸菜生产质量安全控制与管理技术规范》,要求发酵必须用“洁净陶坛”、运输不能混装有害物,结果呢?今天又来这出。

不是说监管没难度。我之前跑过食品安全口,酸菜行业的“痛点”太清楚:全国八成以上的酸菜厂是中小微企业,散在农村地头,有的连个正规厂房都没有;传统腌制依赖“老坛+日晒”,改成现代化设备得投十几万,小老板舍不得;还有的厂白天装模作样摆“洁净坛”,晚上偷偷把烂菜倒进土坑——这些问题不是一天两天了,可“难度”不是“放任”的借口啊!

这次幸亏有网友拍了视频,要是没拍着,这批酸菜是不是就端上餐桌了?网友不是监管员,曝光是“偶然”的,可食品安全不能靠“偶然”。我有个在监管所工作的朋友说,现在酸菜厂的监管大多是“季度常规检查”,平时全靠企业“自觉”,可“自觉”这俩字,在“一斤酸菜赚五毛”的利益面前,太脆弱了。

有人说“企业没良心”,可光骂企业没用;有人说“标准是废纸”,可标准是底线;还有人说“监管要加力”,我觉得这才说到了点子上——得把监管的“钉子”钉进生产环节的每一道缝里:

- 比如搞“飞行检查”,不打招呼直接闯车间,让企业摸不清“监管节奏”;

- 比如给每个酸菜池装“实时监控”,监管员手机能看,工人敢乱吐吗?

- 比如搞“第三方认证”,合格的贴“安全标”,不合格的直接拉黑;

- 再比如“举报奖励”,市民拍个视频就能领500块,比监管员跑遍所有厂管用。

三年前的“土坑酸菜”让行业痛了一回,今天的“老痰酸菜”又扎了一刀,可痛过之后得“长记性”啊!咱重庆的泡菜行业有个经验:把“小散乱”的小厂整合成“合作社”,统一采购原料、统一标准生产、统一监管,既保住了“老坛味”,又解决了“安全问题”。酸菜行业也该这么干——不是要“消灭小厂”,是要让小厂“守规矩”。

说到底,食品安全不是“某个人的事”,是企业“守规矩”、监管“钉钉子”、消费者“敢举报”,三方一起搭起来的“安全网”。这次的问题酸菜没流入市场,是“万幸”,可我们要的不是“万幸”,是“常态”——不是靠网友的“偶然曝光”,是靠监管的“必然覆盖”;不是靠企业的“一时良心”,是靠制度的“终身约束”。

咱重庆人爱说“要得”,可食品安全的“要得”,不是“这次要得”,是“每次都要得”。希望这次的“老痰酸菜”事件,能让监管的“弦”再紧点,让企业的“规矩”再实点,让咱下次端起面碗夹酸菜时,不用先想起“池子里的痰”,而是安心说一句:“这酸菜,要得!”